सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) योग का एक महत्वपूर्ण आसन है, जिसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का योगाभ्यास है, जिसमें शरीर को लचीला बनाने, मांसपेशियों को मजबूत करने, रक्त संचार को बेहतर बनाने और मानसिक शांति को प्राप्त करने में मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार को सुबह सूर्योदय के समय किया जाता है।

सूर्य नमस्कार के फायदे:

- शरीर की लचीलापन और ताकत बढ़ाता है: सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर की लचीलापन में वृद्धि होती है। यह पीठ, हाथ, पैर, कूल्हे और अन्य जोड़ों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। इसके द्वारा मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं।

2. वजन घटाने में मदद करता है: सूर्य नमस्कार एक प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज है, जिससे कैलोरी जलती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। यह मेटाबोलिज़्म को तेज करता है, जिससे शरीर का वसा तेजी से घटता है।

3. पाचन तंत्र को सुधारता है: सूर्य नमस्कार करने से पाचन तंत्र को अच्छा पोषण मिलता है और शरीर में विभिन्न अंगों के कार्य में सुधार होता है। यह आंतों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है, जिससे पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और एसिडिटी में राहत मिलती है।

4. रक्त संचार को बढ़ाता है: सूर्य नमस्कार के अभ्यास से रक्त संचार को बढ़ावा मिलता है। यह शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त की आपूर्ति को बेहतर बनाता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और त्वचा पर भी निखार आता है।

5. मानसिक शांति और तनाव कम करता है: सूर्य नमस्कार मानसिक शांति के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यह तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करने में मदद करता है। यह मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।

6. हृदय को स्वस्थ रखता है: सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करने से हृदय की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और रक्त संचार बेहतर होता है। यह हृदय रोगों की संभावना को कम करता है और हृदय की कार्यप्रणाली को सुधारता है।

7. तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है: सूर्य नमस्कार के माध्यम से तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे नर्वस सिस्टम ठीक से कार्य करता है।

8. हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है: सूर्य नमस्कार हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ो में लचीलापन लाता है। यह विशेष रूप से गठिया और अन्य जोड़ दर्द की समस्याओं में राहत देता है।

सूर्य नमस्कार करने का तरीका:

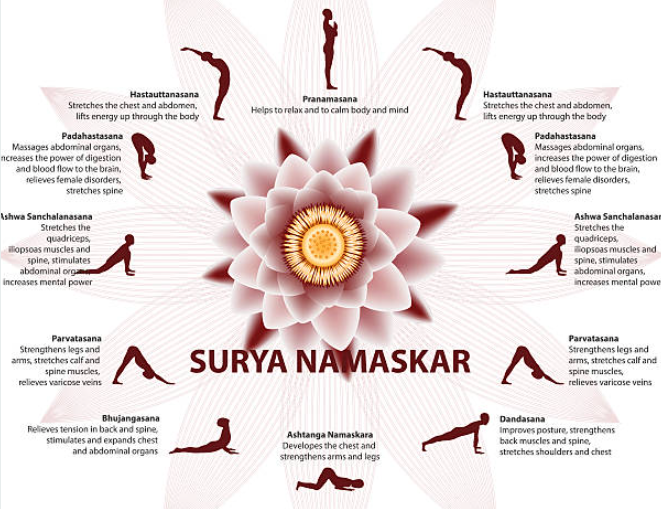

सूर्य नमस्कार 12 चरणों में किया जाता है। हर चरण में एक विशेष आसन या मुद्रा होती है, जिसे सही तरीके से करना आवश्यक है। यह 12 चरण इस प्रकार हैं:

- प्रारंभिक स्थिति (Pranamasana): इस स्थिति में खड़े होकर दोनों हाथों को जोड़ें और छाती के सामने रखें। शरीर को सीधा और संतुलित रखें। यह शांति और ध्यान की स्थिति है।

2. हस्त उत्तानासन (Hasta Uttanasana): अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आकाश की ओर ले जाएं। साथ ही शरीर को पीछे की ओर झुका कर खिंचाव महसूस करें। यह मुद्रा शरीर को खिंचने और लचीला बनाने में मदद करती है।

3. हस्त पादासन (Hasta Padasana): अब धीरे-धीरे झुकते हुए हाथों को जमीन तक लाएं और पैर की उंगलियों को छुएं। इस स्थिति में शरीर का ऊपरी हिस्सा और पैर स्ट्रेच होते हैं।

4. अर्ध चंद्रासन (Ardha Chandrasana): इस स्थिति में दाहिने पैर को पीछे की ओर बढ़ाते हुए, बाएं पैर से संतुलन बनाए रखते हुए, शरीर को सीधा करें। साथ ही दाहिने हाथ को सीधा ऊपर उठाएं।

5. अश्व संचालनासन (Ashwa Sanchalanasana): इस अवस्था में दाहिने पैर को आगे लाकर बाएं पैर को पीछे की ओर रखें और दोनों हाथों को जमीन पर रखें। एक पैर आगे और दूसरा पीछे रहेगा।

6. दण्डासन (Dandasana): अब दोनों हाथों को जमीन पर रखें और शरीर को सीधा रखें। शरीर की स्थिति एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। यह स्थिति शरीर के ऊपर के हिस्से को मजबूत करती है।

7. अष्टांग नमस्कार (Ashtanga Namaskara): इस चरण में अपने शरीर को धीरे-धीरे नीचे लाएं। इस स्थिति में आठ अंगों का संपर्क जमीन से होता है – दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और माथा।

8. भुजंगासन (Bhujangasana): इस स्थिति में पेट के बल लेटते हुए, हाथों को कंधे के पास रखकर, सिर और छाती को ऊपर उठाते हुए देखे। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है।

9. आदामंत्रासन (Adho Mukha Svanasana): इस अवस्था में शरीर को उल्टा V आकार में रखें, हाथ और पैर पूरी तरह से फैले रहते हैं। यह मुद्रा शरीर को पूरी तरह से खींचने वाली होती है।

10. अश्व संचालनासन (Ashwa Sanchalanasana): पहले जैसा ही चरण करें, लेकिन इस बार बाएं पैर को आगे लाकर दाहिने पैर को पीछे की ओर रखें।

11. हस्त पादासन (Hasta Padasana): फिर से दोनों हाथों को जमीन पर लाकर पैर की उंगलियों को छूने का प्रयास करें।

12. हस्त उत्तानासन (Hasta Uttanasana): पहले जैसे ही हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को पीछे की ओर झुका कर खिंचाव महसूस करें।

13. प्रारंभिक स्थिति (Pranamasana): अंत में अपने शरीर को पहले की स्थिति में वापस लाकर हाथों को जोड़ें और शांति महसूस करें।

सूर्य नमस्कार एक सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक अभ्यास है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय करता है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभकारी है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर और मन दोनों में सुधार आता है, जिससे जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।